2025/07/08公開日

令和7年6月13日(金)に行われた予選審査会での審査員の先生方の講評をご紹介します。

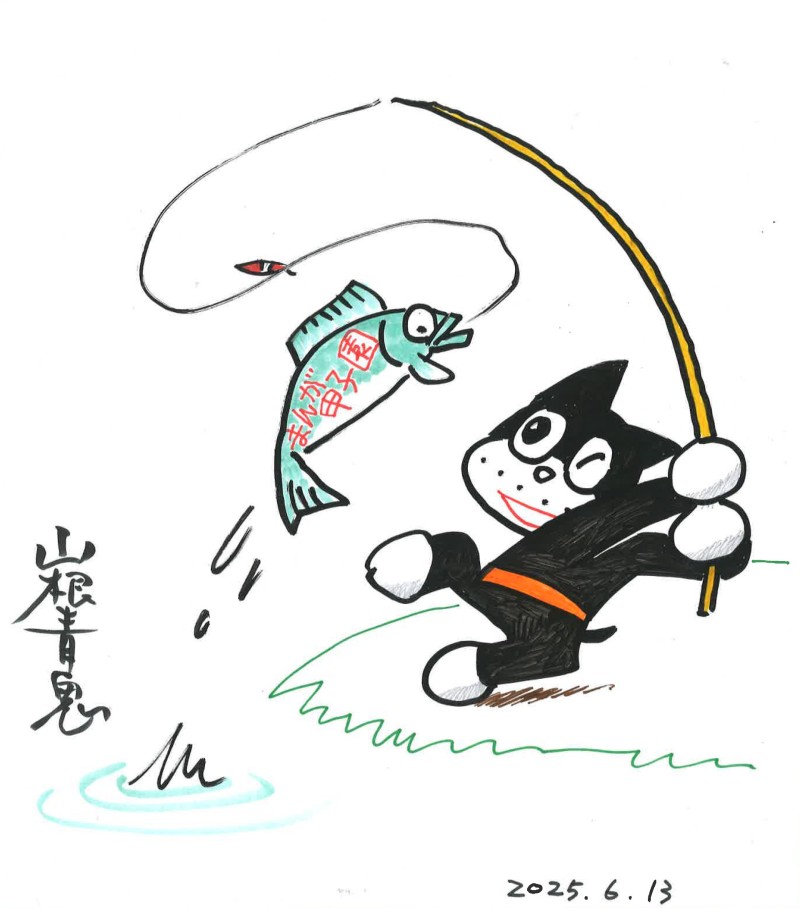

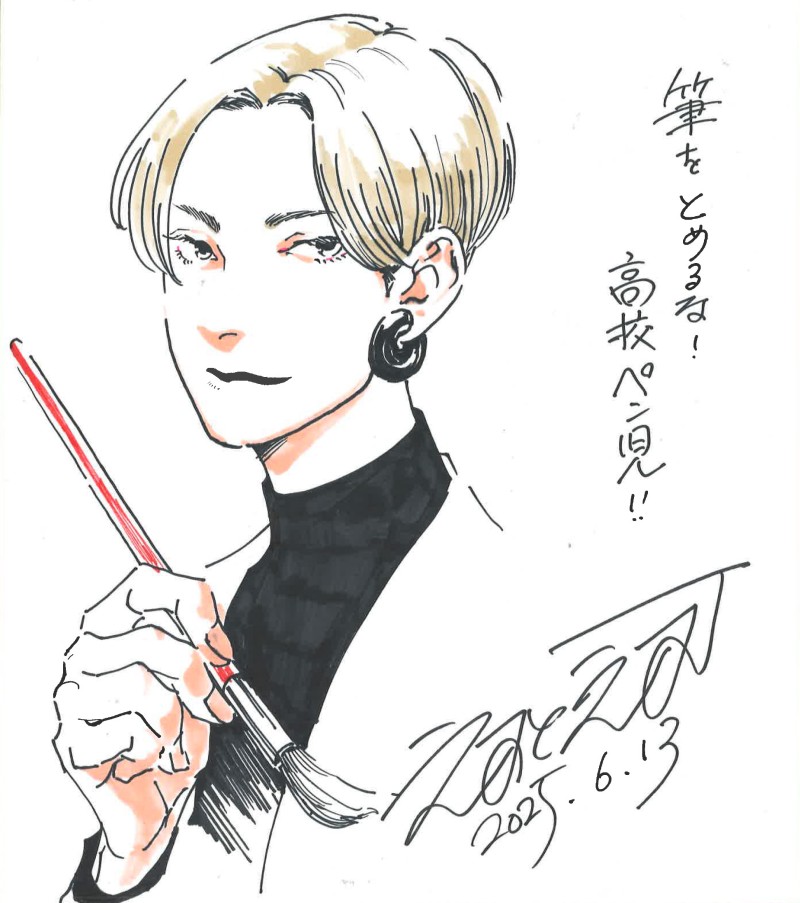

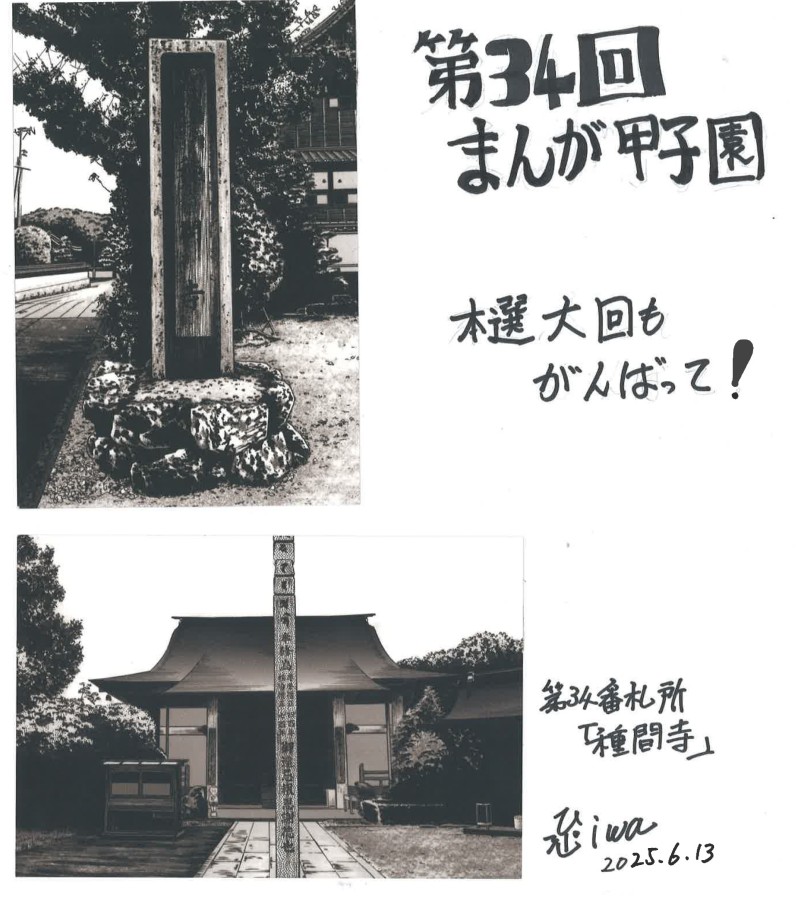

山根青鬼 先生

今年も海外を含め多くの高校生諸君の力作が届いた。毎回テーマに合った素晴らしいアイデアに感心する。

絵は上手いがアイデアがちょっと・・その逆も有り、審査に苦労したものもあった。

今後、望むのは自分たちの描いた作品に自信を持ってほしい。それが作品に対するエチケットだと思う。

予選を通過したチームは本選でも頑張って頂きたい。応援しています!

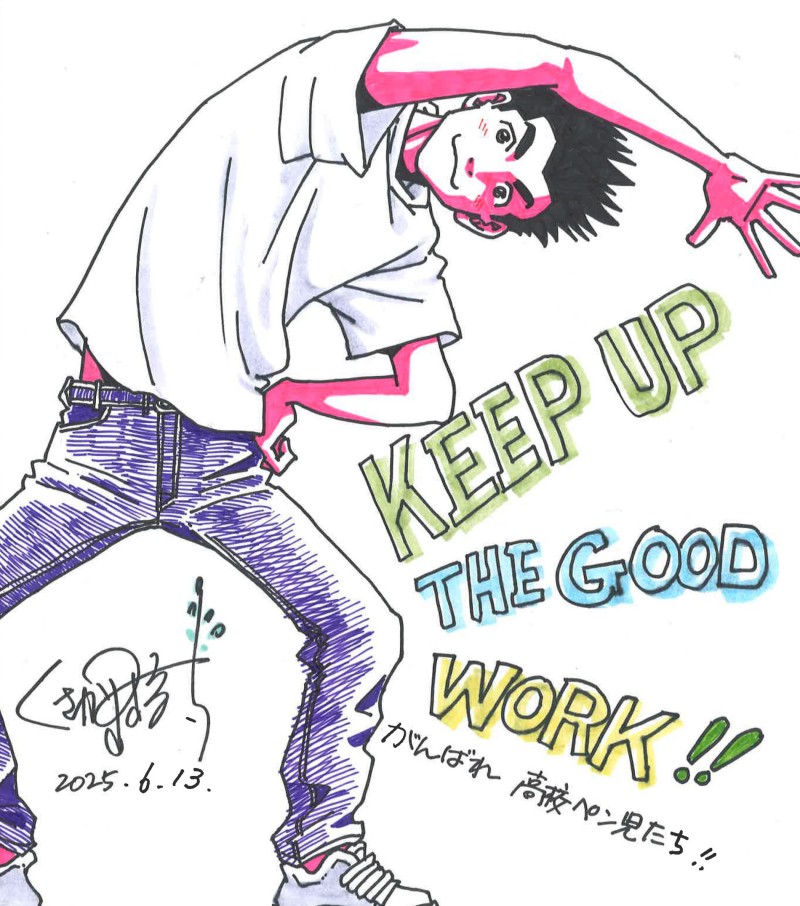

くさか里樹 先生

思わず吹き出した作品が多いのにびっくり。

「校則」も「カスタマイズ」も高校ペン児には身近なテーマで、のびのび楽しんでいるのが伝わってきました。

もう少し削れる余地はあるものの、盛り込み過ぎで大損している学校はほとんどなくて、構成力が上達していますね。画力もアップしていて、プロレベルのペン児も何人もいました。

合否はわずかの差ですから、みなさん自信を持って、これからも漫画を描き続けてくださいね!

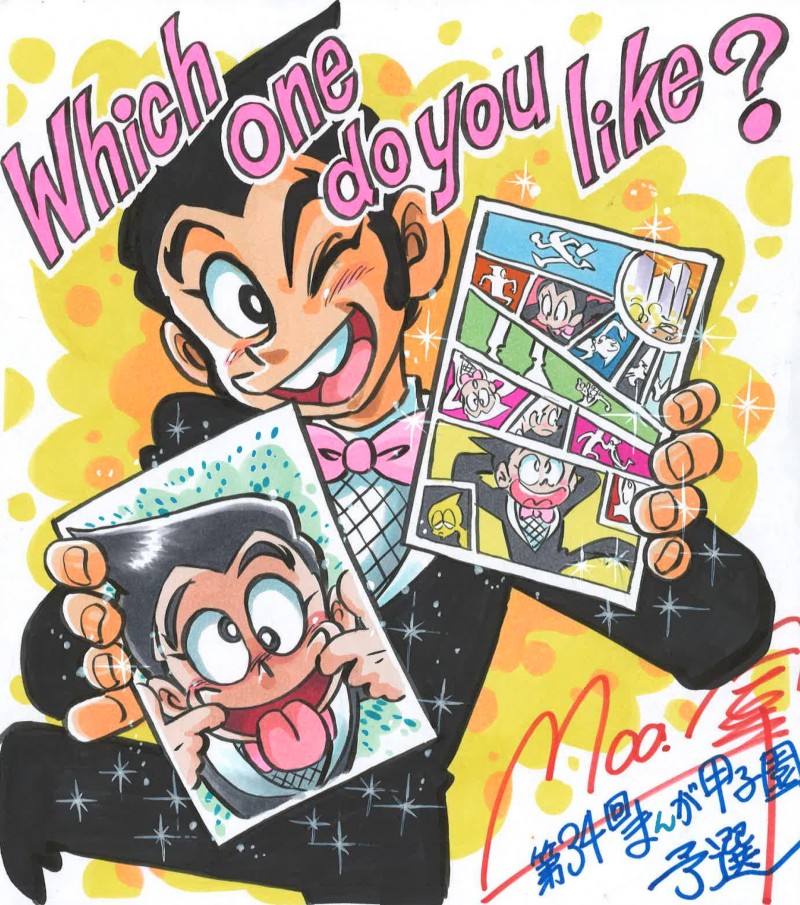

Moo.念平 先生

☆例えば君が、言葉の通じない外国でお腹の具合が悪くなり、今にもモレそうな時、紙にペンで何を描いて伝える?

・・・朝食に何を食べたか?どこで体が冷えたのか?国旗を描いて自分がどこの国の人間かを説明する?

・・・違う違うっ、何を置いてもまずは「トイレの絵」でしょーっ!しかもメチャクチャ切羽詰まった表情でコレを見せるのだ!!

初対面の人(予備知識の無い人)に前置きや裏設定は不要です。イチバン重要なものを効果的な演出で見せつける

――これが1枚絵の基本です。

「1枚絵」とは、限りなく「1コマまんが」と同義語であると私は認識しています。

今年もコマを多く割った作品が少なからずあったが、絵も文字も小さくなる為やはりMOTTAINAI!

説明にコマを費やすよりも、1コマで分かる絵を”発明”しようぜ♬限られた画面の中にできるだけ大きな絵を描く

――これこそが広い会場で行われる『まんが甲子園』の醍醐味なのだ!

予選の中で目にも心にも焼きついたのが『美容室を間違えた鉛筆』の作品。

ネタもさる事ながら「回想フキダシ」「イメージ表情」「心の声」などの漫テクを駆使し、極力”コマを割らない”努力をしている。

画面に描かれた全てのものがオモシロサUPに機能しており、4人(本?)のキャラの明確な描き分けも見事で、遠くから見ても近寄って見ても、何度でも笑ってしまう。

(ここまでくると、ごく普通に描かれているサインポールまで面白い♪)これが”漫画力”そして”漫ガッツ”だ!

今回予選敗退の中にも――『メダカの学校』『現実と理想』『宇宙人コウ束』『AI GOT』など1枚絵として完成度の高いもの、『絵本に切り貼り』『超ド級どろ船』など複雑な心理を絵に変換したもの、『まろ?』『ぼくは!?』『歌舞伎。』『令和の貞子』など魅力的な表情のもの、そしてインパクト勝負の『ある日の朝ごはん』、ツッコミで笑わせる『寿司屋で見るヤツ!』、深呼吸したくなるほどに清らかな『ようこそ!まんが甲子園』――多くのハイレベルな作品がひしめき合っていた。それらに共通点があるとすれば”これ見てっ!”精神である。

”描きたいもの”よりも”見せたいもの”を描くサービス精神。

人を面白がらせて自分も楽しい♪だから漫画って素晴らしい♬

漫画は 平和のエビデンス なのだ。

さあ8月、ライバル達を越えてまんが王国・土佐へやって来る平和の使者・オモシロガラサー(面白がらせるのが好きなヤツ。インフルエンサ-よりも上!)どもよ、お前らが見せたいものは何だっ!?

竜馬と一緒に待ってるぜ――っ!!

――私の中の予選NO.1作品『店員可哀想っす』を越える作品は果たして現れるのかっ!?

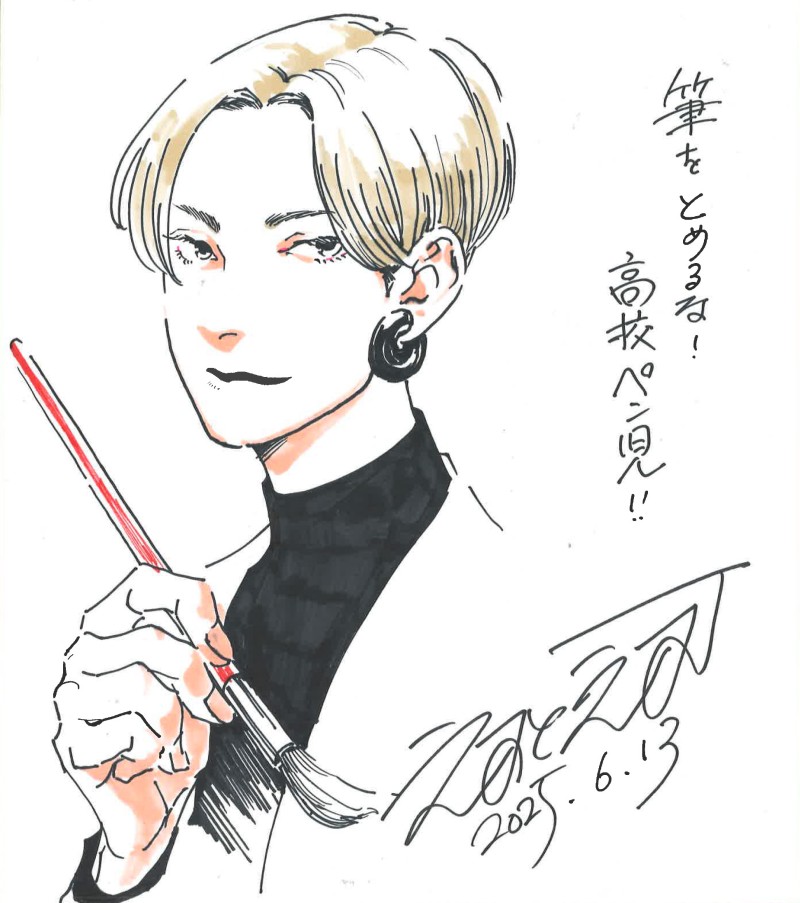

ひのもとめぐる 先生

か・・解像度・・!

何年か前に応募方法のマンガを描かせていただいてから、あまり不備がないと思いホッとしていたのですが、2校ほど読めない作品がありました。

まんが家もプロになると、出版(WEBか?紙か?)に対して技術的にどうとか、様々な調整が必要になってきます。

紙とペンがあればどうにかなるのが「まんが」だったのになア・・と思いつつも、こういうことが大人になったら出てきて、それを学ぶのもこういった大会の役目でもあります。

作品については、楽しく、じっくり描かれたものが多かったです。

しかし、まとめ、削り不足なものが多かったように思います。あともう一歩うまくやっていれば頭ひとつ抜けたのに!いい感じに伝わりそうだったのに!というものが多かったです。

これはもはや技術の差なのですが、すべての作品が出揃わないと実感できないのもまんがなのです。

難しい!

8月の本選ではこの難しさを33校のペン児たちとつきつめていきたいですね。

まんがを楽しみましょう♫

えすとえむ 先生

今年も作品の熱量にどっと疲れる審査となりました。まず作品を応募されたすべてのペン児に「よくぞ仕上げてくれました」と

ねぎらいの言葉をかけたいです。創作活動で大切なのはなにか?そう、仕上げて人に見せること。応募時点でそこは皆さん合格です。

今年も作画クオリティが非常に高く、特に予選通過となった作品は画面の作り方に関しても研究されているものが多いように感じました。

反面、作画は目を引くものがありながらテーマに関しての掘り下げや演出が甘いために出場を逃した学校も多くあります。

テーマごとに言えば、『カスタマイズ』では自由な発想にこちらも「おお、そうきたか」と楽しくみれる作品が多かったものの

少々テーマから逸脱し何を表現したいのかわかりづらい作品もあり、『校則』では身近であるが故に発想の転換が難しい中で

「あるある」をうまく漫画的に転換できた作品が選ばれたかなと思います。

海外勢もまんが甲子園的な作品の”コツ”を掴んでおり、一見すると日本の学校の作品と見分けがつかないものも多くありました。

日本の学校と海外校が同じラインに立って競う大会らしいレベルの高い作品が揃っていたなと思います。

一方セリフの端々に言語ハンデを感じる部分もあるのでセリフのない漫画にチャレンジすることも考えてみてください。

言語のいらないコミュニケーションとしての漫画表現は、参加校全てに突き詰めていってほしい課題でもあります。

セリフあり、セリフなしどちらも考えてみた上で自分達にとってどんな表現がベストかを選択してもらえれば。

コマ漫画ではいわゆる”ツッコミ”を作中でさせることで作品が自己完結型になっている傾向も感じました。

日頃読んでいる漫画表現が身に染み付いているのを感じさせ、面白い傾向だなと思います。

もちろんそれぞれの漫画は面白いのですが、1コマもしくは1ページ漫画の場合もう少し作品を見る人とのコミュニケーションを意識して「本当に必要なセリフかどうか」を吟味してみてください。時に”ツッコミ”は見る側に委ねた方が作品に深みや説得力が増す場合もあります。1コマ漫画鑑賞の面白さは見る側が「なるほど」と理解することにもあることを、過去受賞作品作品や

プロの作家の方々の1コマ作品を見ることで体感してもらえればと思います。

セリフがしっかり効いているか、コマ漫画の場合はコマの数は適切か。特に似たようなアイディアの作品があった場合はよりわかりやすい作品が評価されます。一点一点の採点式ではなく他作品と並べて審査されることを念頭においた作品作りを意識してみてください。作画的な仕上げの丁寧さよりも、その前の段階が予選を勝ち抜けるかを左右します。

全体の傾向として、作画力の向上には目を見張るものがあると思います。しかしまんが甲子園は画力を競う場ではなく、絵はあくまでも

伝えるためのツールだということを念頭に置き、テーマをしっかり練り上げること。それが予選突破の鍵と考えてください。

常に自分の周囲へ、社会へアンテナを張り続けること。全ての参加者にできる”備え”です。

本選出場校には「きっとできる」と信頼して注文が多くなってしまいますが、高校生の自由な発想力、それを伝える構成力や演出力、

そして作画力の揃った作品で審査員を唸らせてくれることを期待しています。

…なんてごちゃごちゃ言いましたが、そんな理屈も「うるせえ!これが描きたいんだ!!!!」と捩じ伏せて審査員をぶっ飛ばすような作品、どんとこいですからね!笑

ちさと 先生

今回のテーマは「カスタマイズ」と「校則」でした。

「カスタマイズ」は高校生らしい楽しくユニークな作品でした。

「校則」は身近なテーマなので、アイデアを出しやすいようで難しかったと思います。

みなさんの作品を審査させてもらい、自分は新しい視野が開け勉強になりました。

なので、作品を審査させてもらってありがとうと思いました。

岩神よしひろ 先生

校則というテーマは、身近すぎてネタを煮詰めにくかったかな。でも改めて多くの作品を見ると、どこの高校とも同じ様な校則なのだなと感じました。

私も高校生の頃、何故こんなことまで校則に書かれているの?っていうのもありましたが、そんな気持ちをネタにして仕上げている作品もあり楽しませてもらいました。

今年の作品の中で、日本なのか海外校なのか解らない仕上げの作品があり、だんだんと絵の仕上げの垣根が無くなってきたなと感じました。それだけフルカラー作品を見る機会が増えたのでしょうね。